সংবিধান বিষয়ে কর্তব্য ও গন্তব্য

প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

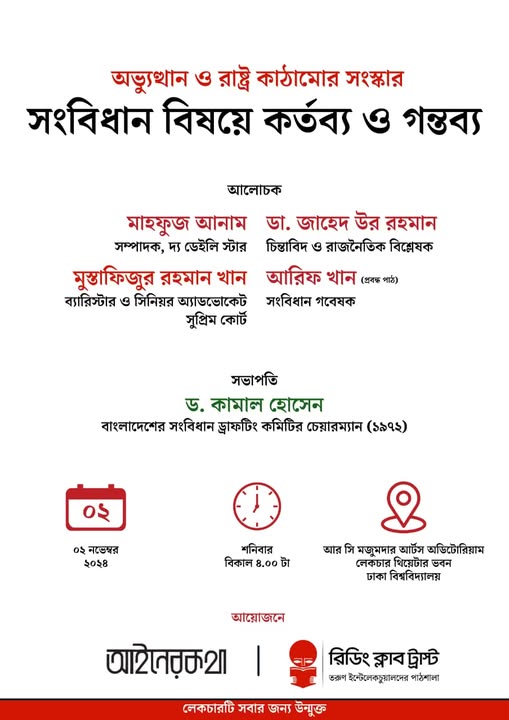

অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার: সংবিধান বিষয়ে কর্তব্য ও গন্তব্য

প্রবন্ধ পাঠ : আরিফ খান, অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও সংবিধান গবেষক।

আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম, ঢা.বি., ২ নভেম্বর ২০২৪

জুলাই মাসে সংগঠিত ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ছিল রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক মহা-জাগরণ। এই জাগরণ আমাদের অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুতর ও আত্মঘাতী সব ভুলত্রুটির সংশোধন করে নিজেদেরকে পুনর্নিমার্ণের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সামনে এনে দিয়েছে। তাই জুলাই মহা-জাগরণ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বসাম্প্রতিক রেনেসাঁ।

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। অদৃশ্য রাষ্ট্রকে একটি দৃশ্যমান কাঠামোরূপে অবলোকনের সুযোগ করে দেয় যে দলিল তার নাম ‘সংবিধান’। কেননা, সংবিধানে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য, গঠন, কার্যক্রম ও জবাবদিহিতার রূপরেখা সুনির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেয়া হয়। তবে আধুনিক সংবিধানসমূহে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে আর তা হলো, (ক) জাতীয় আদর্শসমূহের স্বীকৃতি, (খ) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা এবং (গ) নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকারের অলঙ্ঘনীয় স্বীকৃতি। মুক্তিযুদ্ধের পর গৃহীত আমাদের সংবিধানেও উপরোক্ত উপাদানসমূহের উপস্থিতি ছিল। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সংবিধান শাশ্বত কোনো দলিল নয়, ফলে জনগণ চাইলে নতুন সংবিধান প্রণয়ন অবশ্যই সম্ভব; তবে সাংবিধানিক আদর্শসমূহের শাশ্বত ব্যঞ্জনা ও আকুতি রয়েছে। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক মুক্তি অন্বেষণের ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিক্রমায় যেসব সাংবিধানিক আদর্শসমূহ দানা বাঁধে সেগুলোর স্থায়ী গুরুত্ব রয়েছে এবং তাই এগুলোর উপেক্ষা আত্মঘাতী হবে।

আমাদের এই অঞ্চলে জনমানুষের রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস পরিক্রমার (বিশেষ করে ১৯২৩-২০২৪) প্রতি লক্ষ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈষম্য, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের সমষ্টিগত সংগ্রামের দীর্ঘ এক ইতিহাস রয়েছে। এসব সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আমাদের রাজনৈতিক বোধ ও সামষ্টিক মুক্তির আকাক্সক্ষা সুনির্দিষ্ট চেতনার রূপ লাভ করেছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান আমাদের সেই সামষ্টিক মুক্তির অন্বেষণেরই ধারাবাহিক লড়াইয়ের একটি চূড়ান্ত পর্যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আমরা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞার আলোকেই রচিত হয়েছিল সংবিধান। কিন্তু সংবিধানে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে নির্দেশ ও রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে তা বার বার লঙ্ঘন করা হয়েছে। সংবিধানে বৈষম্যহীনতার (অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮ ২৯, ৪১) ও সুযোগের সমতার (অনুচ্ছেদ ১৯, ৩১, ৩২) যে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে তা বিগত ফ্যাসিবাদী রেজিম চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিল যা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ন্যায্যতা ও অপরিহার্যতাকেই প্রমাণ করে।

ফলে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমাদের সংবিধান প্রশ্নে কর্তব্য কি?

আমি এই জাতিরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে উত্থিত, লালিত ও গৃহীত সাংবিধানিক আদর্শসমূহের ধারাবাহিকতার পক্ষে। তাই আমি সংবিধান সংস্কারেরও পক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত সাংবিধানিক কাঠমো ও আদর্শসমূহকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে নতুন সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সাংঘর্ষিক মতাদর্শসমূহকে লড়াকু অবস্থায় ঠেলে দিবে। ফলে তা জাতীয় জীবনে এক বিশাল শূন্যতা ও বিরোধের সৃষ্টি করবে। তাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য নির্ণয়ের প্রয়োজনে সংবিধান ছুড়ে ফেলা নয় বরং প্রয়োজন সাংবিধানিক রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের। আমরা যেন ভুলে না যাই, এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মুক্তির অভিপ্রায়ে যেসব রাষ্ট্রীয় আদর্শ আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রহণ করেছিলাম সেগুলোর ক্রমাগত অবমাননা, বিকৃতি, বিনাশ ও ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী গত পাঁচ দশকের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সংবিধান নিজেই ফ্যাসিবাদের বিধ্বংসী ছোবলে রক্তাক্ত হয়েছে, খোদ সংবিধান কখনো ফ্যাসিবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি।

তাই সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হলো গত ৫৩ বছরে সাংবিধানিক অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নের বিষয়গুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে পার্লামেন্ট কর্তৃক সংবিধান সংশোধন করা। যেমন:

১. অনুচ্ছেদ ৭ক আর ৭খ বাদ দিতে হবে।

২. অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৮(ক), ২০, ২২-কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে সরিয়ে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩. সংবিধান পর্যালোচনার জন্য স্থায়ী একটি ‘সংবিধান কমিশন’ গঠন করতে হবে। এই কমিশনের দায়িত্ব হবে কেবল সাংবিধানিক বিধানসমূহের পরিপালন বিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা। এই কমিশনের কোনো বিচারিক ক্ষমতা থাকবে না।

৪. প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ। সব মিলিয়ে কোনো ব্যক্তি ২ বারের বেশি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপালন করতে পারবেন না। সাংবিধানিক পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ‘সাংবিধানিক কলেজিয়াম’ দায়িত্বপালন করবে। ফলে এসব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অসীম ক্ষমতা রোধ করা সম্ভব হবে।

৫. উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৬. ফ্লোর ক্রসিং বা ৭০নং অনুচ্ছেদের পরিশোধন করে একে আরো গণতান্ত্রিক উপায়ে কার্যকর করতে হবে।

৭. স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কার্যকরী বিধানসমূহ সংবিধানেই লিপিবদ্ধ করে দিতে হবে। বর্তমানে তা কেবল সংক্ষিপ্ত আকারে রয়েছে। ফলে কোনো সরকার এ বিধানকে কার্যকরতা দেয়নি।

৮. সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকরী উপায়ে দায়িত্বপালন করছে কিনা তা পর্যালোচনা করার দায়িত্ব জাতীয় সংবিধান কমিশনের উপর অর্পণ করা।

৯. প্রতিষ্ঠান হিসেবে ন্যায়পালকে পূর্ণরূপে কার্যকর করা। ন্যায়পাল পদে দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তির সাংবিধানিক পদ্ধতিতে শপথ গ্রহণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

১০. রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতাকে সরকারগুলো অপব্যবহার করে থাকে। জরুরি গুরুত্বপূর্ণ আইন ছাড়াও সংসদের বিকল্প হিসেবে যখন-তখন অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে তা সংসদকে পাশ কাটানোর একটি কৌশল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে কেবল জরুরি আথির্ক বা বাজেট সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন।

১১. সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা জুডিসিয়াল কাউন্সিলের উপর অর্পণ। বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

১২. দেশের ৯৮ শতাংশ মামলা-মোকদ্দমার শুরু ও মীমাংসা হয় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত নিম্ন আদালতসমূহে। যেকোনো সরকার এসব আদালতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখতে চায় তাদের নির্বাহী ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখার স্বার্থে। ফলে, কোনো সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষাকবচ ছিল বাহাত্তরের সংবিধানের ১১৬নং অনুচ্ছেদ। যেখানে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের ওপর। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে এই অনুচ্ছেদটি পরিবর্তন করে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সরকারের ওপর। এরপর থেকে গত প্রায় ৫০ বছরে বহু সরকার সংবিধানের বহু কিছুর পরিবর্তন করেছে কিন্তু তারা কেউই ১১৬নং অনুচ্ছেদকে এর আদিরূপে বহাল করেনি। তাই এই অনুচ্ছেদটির পুনর্বহাল করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এই অনুচ্ছেদের সঙ্গে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক রয়েছে।

১৩. নির্বাচন কমিশনের বাজেট সম্পূর্ণরূপে কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত করা এবং তা কনসোলিডেটেড্ ফান্ড থেকে খরচ করার বিধান করা প্রয়োজন।

১৪. জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারি প্রশাসনের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে অর্পণ করতে হবে।

১৫. নির্বাচিত পদসমূহ ব্যতীত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য স্থায়ী একটি কলেজিয়াম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে কলেজিয়াম সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করবে।

১৬. কিছু কিছু বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য খোদ সংবিধানেই নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু গত ৫৩ বছরে অধিকাংশ আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এবার সেসব আইন প্রণয়নের জন্য পরবর্তী সংসদকে সুনির্দিষ্ট সময়সমী বেঁধে দেয়া।

১৭. সাংবিধানিক পদে দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের উচ্চতম ও মহত্তম কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। এজন্য তাদেরকে সংবিধান নির্দেশিত শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্বপালন শুরু করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি শপথ ভঙ্গ করেন তাহলে তার শাস্তি কি হবে তা সংবিধানে উল্লেখ করা নেই। এই বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

সাংবিধানিক গন্তব্য

এই রাষ্ট্রের সাংবিধানিক গন্তব্য কী তা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনার তৃতীয় ও চতুর্থ প্যারাগ্রাফে এমন অনন্যসুন্দর ভাষায় বর্ণনা করা আছে যে, এই বিষয়ে এই চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্যারাগ্রাফ দুটি নিম্নরূপ :

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাক্সক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;