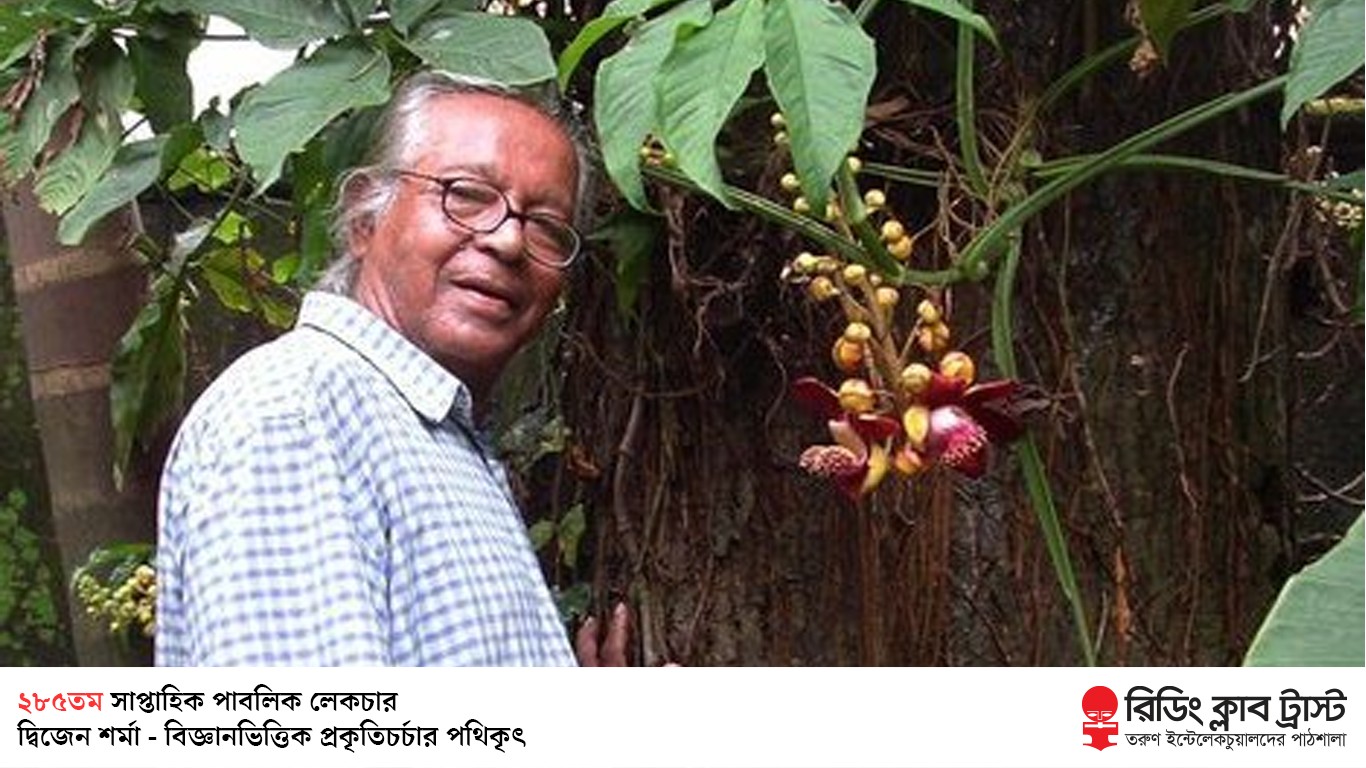

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে জীবনকে কীভাবে অর্থবহ করতে হয়, কীভাবে একটি স্বতন্ত্র ধারা ৈতরি করে সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিতে হয়, এমন বিরল দৃষ্টান্তই আমাদের সামনে রেখে গেলেন বৃক্ষাচার্য দ্বিজেন শর্মা। তিনি আমাদের প্রকৃতি চর্চার মহান সাধক। তিনি এদেশের প্রকৃতিবিমুখ মানুষদের নতুন করে উজ্জীবিত করতে পেরেছেন। সর্বোপরি অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা এমন একজন মানুষ যাঁর জন্ম না হলে আমাদের পরিবেশ প্রকৃতি ও উদ্ভিদজগতের অজানা অধ্যায়গুলো কখনোই হয়তো আমাদের সামনে এভাবে উন্মোচিত হতো না।

দ্বিজেন শর্মার জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মে। বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে। পাথারিয়া পাহাড়ের অনিন্দ্য নিসর্গের কোলে বেড়ে ওঠা দ্বিজেন শর্মা ৈশশবেই তাঁর গন্তব্য ঠিক করতে পেরেছিলেন। পাথারিয়ার ভূ-প্রকৃতি একদা তাঁর ৈকশর তারুণ্যের চোখে যে দুর্বার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলো, সে স্বপ্নই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন চার মাইল দূরের পিসি হাইস্কুলে। তারপর আসামের করিমগঞ্জ পাবলিক হাইস্কুলে। আইএসসি আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে। ১৯৫০ সালে কলকাতা সিটি কলেজে বিএসসিতে ভর্তি হন। সেখানে এক বন্ধুর প্রভাবে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হয়ে পাঠ্যবই ফেলে মার্কসীয় সাহিত্যে নিয়ে মেতে ওঠেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি নিজেকে শিক্ষক ভাবতেই বেশি পছন্দ করতেন। ১৯৫৪ সালে তিনি বরিশালের বিএম কলেজে যোগ দেন। একদিন হঠাৎ করেই পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হন। সাগর পাড়ের একটি জেলা থেকে খুব সহজেই সাগর দেখা যাবে এই ভেবে কোনো কিছু চিন্তা না করেই চলে যান সেখানে। কিন্তু কিছুদিন পর ভুল ভাঙে। তাঁর স্বপ্নের বঙ্গোপসাগর বরিশাল থেকে অনেক দূরে। ততদিনে কলেজ আর শিক্ষার্থীদের প্রতি মায়া জন্মেছে। ফেলে আসা যায় কী। থাকলেন অনেক দিন, সেখানে গড়ে তুললেন বিচিত্র গাছপালার পরিকল্পিত এক উদ্যান। ১৯৬২ সালে চলে আসেন ঢাকার নটর ডেম কলেজে। এসময় (১৯৬৫) অধ্যাপক এ কে এম নুরুল ইসলামের প্রেরণায় ৈশবাল গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭৪ সালে সোভিয়েত প্রকাশনা সংস্থা প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের কাজ নিয়ে মস্কো যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। অনুবাদ করেন চলিশ্ল টিরও বেশি গ্রন্থ। তাঁর অনুবাদের সুবাদে রাশিয়ার সমৃদ্ধ শিশুসাহিত্য বাংলা ভাষাভাষিদের নাগালে চলে আসে। তৎকালীন রাশিয়ার সাম্যবাদী চেতনার মোহই তাঁকে টেনে নিয়ে যায় রাশিয়ায়। ১৯৯১ সালে প্রগতি প্রকাশনের কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও ১৮ বছরের শিকড়টা একেবারেই উপড়ে ফেলতে পারেন নি। বার বারই ফিরে গেছেন সেখানে। দেশে ফিরে এসে এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রকল্পে জীববিজ্ঞান শাখার সম্পাদক-অনুবাদক (২০০০-০৩) এবং উদ্ভিদ ও প্রাণি জ্ঞানকোষ প্রকল্পের (২০০৪-০৭) সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে একাডেমিক পাঠের বাইরে যে আরেকটি বিশাল জগৎ আছে তা আমরা কেবল দ্বিজেন শর্মার লেখা থেকেই জানতে পেরেছি। তাঁর এই ভাবনা সত্যিকার অর্থেই বিচিত্র ও বহুমুখী। তিনি ছিলেন অনুসন্ধানী লেখক। দুরদর্শিতা ও ভাবনার গভীরতার দিক থেকে তিনি দার্শনিক পর্যা য়ের একজন। একারণেই তাঁর লেখায় আমরা খুঁজে পাই উপমহাদেশের ঐতিহাসিক উদ্যান চর্চার সূত্র। রমনা নিসর্গের স্থপতি বিস্মৃত প্রায় আর এল প্রাউডলক তাঁর লেখাতেই আবার নতুন করে ফিরে আসেন। গেরহার্ড কোয়নিগ, সি পি থানবার্গ, উইলিয়াম রৈ বার্গ, উইলিয়াম কেরি, বেঞ্জামিন হাইনে, ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন, রবার্ট উইট, ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ, ভিক্তর জাকমঁ, জন ফবর্স রয়েল, উইলিয়াম গ্রিফিথ, জোশেফ ডাল্টন হুকার, টমাস টমসন, চালর্স ব্যারন ক্লার্কস, ডেভিড প্রেইন ও জর্জ কিং প্রমুখের হাত ধরেই মূলত আমাদের উদ্ভিদবিদ্যার গোড়াপত্তন। এদের আমরা চিনতে পারি তার লেখার সূত্র ধরেই। বৃটিশ ভারতের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মধ্যে যোশেফ ডাল্টন হুকারও অগ্রগণ্য। তাঁর দ্য হিমালয়ান জার্নাল এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বইটি দীর্ঘ দিন আমাদের অগোচরেই ছিল। দ্বিজেন শর্মা বিচ্ছিন্ন কিছু সূত্র থেকে বইটি সম্পর্কে জানতে পেরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করে আমাদের জন্য পুর্নকথন করেন। ২০০৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন শর্মা ছাত্রজীবনেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ কর্তৃক প্ররোচিত এবং ডারউইনের তত্ত¡ ও মতবাদে প্রভাবিত হন। ভ্রমণ করেছেন ‘ডারউন-তীর্থ’ শ্রুসবারি ও ডাউনগাঁ। ডারউইন মুগ্ধতার ফলশ্রুতিতেই রচিত হয় গ্রন্থএয়ী ‘সতীর্থ বলয়ে ডারউইন’; ‘ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি’; এবং ‘বিগল যাত্রীর ভ্রমণ কথা’। কী কারণে সমাজতন্ত্র দীর্ঘস্থা’ য়ী হয়নি, দীর্ঘ ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায়ও বিষয়টি তাঁর কাছে অমিমাংসিত। মস্কোয় বসবাসকালে তিনি সমাজতন্ত্রকে শুধু লালনই করেন নি, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যাও দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর এসব মতামত পুঁজিবাদী বিশ্বের সোভিয়েত গবেষক পন্ডিতদের চেয়ে অবশ্যই আলাদা ছিল। তাঁর সমাজতন্ত্র প্রভাবিত এসব লেখা একত্রিত করে পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রে বসবাস নামে একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়। তাঁর উদ্ভিদ ও প্রকৃতি-বিষয়ক অসংখ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছে গভীরভাবে। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষ-বিষয়ক পংক্তিগুলো ব্যাপক আঙ্গিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। কাজটি নিঃসন্দেহে শ্রম ও সময়সাধ্য। একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ছাড়া এমন কাজ অসম্ভব।

বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮১ সালে শ্যামলী নিসর্গ নামে এটি প্রকাশিত হয়। বলতে দ্বিধা নেই, শ্যামলী নিসর্গ অদ্যাবধি বৃক্ষানুরাগীদের প্রকৃতি সমীক্ষা ও লেখালেখিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিটি বৃক্ষের আলোচনায় তিনি তুলে ধরেছেন প্রাসঙ্গিক কবিতার উদ্ধৃতি, গাছপালার আঙ্গিক ৈবশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত অনুভূতি, ও উপযোগিতা। বৃক্ষ পরিচিতিমূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন ধারা। যার প্রবর্তক স্বয়ং দ্বিজেন শর্মা। নিসর্গ নির্মা ণ ও নান্দনিক ভাবনা তাঁর সুদীর্ঘ সময়ের উদ্ভিদ ও পরিবেশ চর্চার অনবদ্য দলিল। গহন কোনো বনের ধারে, গাছের কথা ফুলের কথা, ফুলগুলি যেন কথা ও প্রকৃতি মঙ্গল গ্রহগু’ লো ছোট-বড় সব বয়সী পাঠকের জন্যই আকরগ্রন্থসম।

তরুণদের ভেতর আলোর কণা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। জীবনে অসংখ্য অনুসারী ৈতরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা এখন নিজেই একেকটি প্রতিষ্ঠান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. আইনুন নিশাত এবং ড. রেজা খান। এছাড়াও অসংখ্য তরুণের চোখে প্রকৃতিপ্রেমের আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছেন, রেখে গিয়েছেন প্রকৃতিচর্চার এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার।